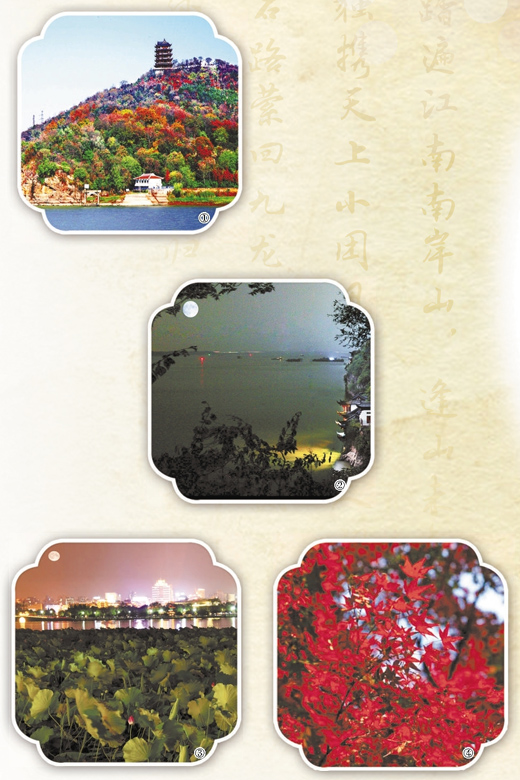

圖①圖②:馬鞍山采石磯。

圖③:平湖秋月。

圖④:無錫市錫惠景區。

圖②為謝富樂攝,其余為資料圖片。(制圖:張芳曼)

杭州西湖:湖平長似鏡 月好最宜秋

湖山十景·平湖秋月

王洧(南宋)

萬頃寒光一席鋪,

冰輪行處片云無。

鷲峰遙度西風冷,

桂子紛紛點玉壺。

平湖秋月,這處中秋賞月勝地,即便未到過杭州西湖,想來也不會陌生,于詩詞樂曲中多次邂逅了。宋代孫銳寫平湖秋月:“月冷寒泉凝不流,棹歌何處泛歸舟。白蘋紅蓼西風里,一色湖光萬頃秋。”

作為“西湖十景”題名景觀之一的平湖秋月,始自南宋。不過當時平湖秋月并無固定景址,更多是時間維度上的景致,而非空間概念。所以宋人詩中寫“棹歌”“泛舟”。及至明萬歷年間的西湖十景木刻版畫,《平湖秋月》一圖所選場景仍是游客在西湖船上舉頭望月。現在所見平湖秋月“一院、一樓、一碑、一亭”的臨湖水院,是成型于清康乾時期的格局。康熙三十八年(1699年),皇帝御題“平湖秋月”四字景目,并立碑筑亭,將湖邊原來的龍王堂改為御書樓。乾隆十六年(1751年),皇帝題寫詩文,刻在御碑背面。前幾年,西湖為申遺,復建了白墻黛瓦的圍墻。

水和月,為什么在此時此地融匯成絕佳的組合、獨特的存在?清代《西湖志》早已給出簡潔精當的解讀:“蓋湖際秋而益澄,月至秋而愈潔,合水月以觀,而全湖之精神始出也。” 涼爽的秋夜,沿白堤信步行至平湖秋月。閱讀歷史感厚重的御碑,穿過典型傳統園林建筑的月波亭、九曲橋,站在伸向湖面的臨水平臺上,被夜色和波光環抱,只覺得和湖面無比貼近,月色掬水可得。再加上空氣中彌散的桂花甜香,周圍被燈光點綴的亭臺樓閣,引人生發月中桂子、瓊樓玉宇的浮想,惟欲“乘風歸去”。

西湖賞月,是文人雅興,也是市井民俗。舊時杭人,七月十五中元節也有賞月的習俗。農歷七月半,時已近清秋,又是立秋節氣過后的第一個月圓夜。

講到這里,當然不能不提與西湖半生纏繞的明人張岱。就像《湖心亭看雪》將西湖的雪寫到極致,一篇《西湖七月半》,寫盡西湖月和看月人的情態。“人聲鼓吹,如沸如撼”“篙擊篙,舟觸舟,肩摩肩,面看面”的描摹,足見當時游湖賞月習俗之盛,幾乎都是闔家出動、傾城而出。每每重讀張岱描繪的“名為看月而實不見月”“身在月下而實不看月”“亦看月而欲人看其看月”等人間世相種種,不由會心而笑;讀到“月如鏡新磨”“或匿影樹下,或逃囂里湖”的意趣,更叫人向往。有“好友佳人,邀月同坐”,即使不是在像平湖秋月這樣的名勝景點,都能享受月色秋色,感受情誼長久。(記者 江南)

無錫惠山:皓彩入幽抱 清氣逼蒼旻

同王晦伯朱遐景宿慧山寺

竇群(唐)

共訪青山寺,曾隱南朝人。

問古松桂老,開襟言笑新。

步移月亦出,水映石磷磷。

予洗腸中酒,君濯纓上塵。

皓彩入幽抱,清氣逼蒼旻。

信此澹忘歸,淹留冰玉鄰。

無錫惠山自古以來是文人墨客會友出游,親近自然的重要去處。蘇軾在《惠山謁錢道人烹小龍團登絕頂望太湖》中也談到此地:“踏遍江南南岸山,逢山未免更留連。獨攜天上小團月,來試人間第二泉。石路縈回九龍脊,水光翻動五湖天。孫登無語空歸去,半嶺松聲萬壑傳。”北宋熙寧六年歲末,蘇軾因拜訪錢道人錢潁至無錫。詩人攜帶建州北苑產“小龍團”貢茗,汲“二泉”水煮茶品茗。在過去的3年里,他登過的江南名山難計其數,或雄壯挺拔或清新俊秀,但有著“江南第一山”之稱的惠山令他格外流連忘返。

“山不在高,有仙則靈”。在竇群《同王晦伯朱遐景宿慧山寺》(慧,通“惠”)一詩中,“步移月亦出,水映石磷磷。”將月下訪山之幽靜與月人共徘徊的美景闡釋得恰到好處,“皓彩入幽抱,清氣逼蒼旻。”由將月色入懷的朦朧沉醉之感抒寫得頗具美感,清爽之氣在舒朗的月光下更顯充沛。登惠山之頂俯覽山下,波濤翻滾,煙波浩渺,氣勢磅礴,水天一色。在這萬籟俱靜的時分,更會讓古人感到哪怕在這里遁世隱居,也是一個好去處。

蘇軾詩中提到的“天下第二泉”,得名于唐朝,位于無錫市西郊惠山山麓的錫惠景區內。唐代茶圣陸羽遍嘗天下名泉名茶,認為“廬山康王泉第一,惠山石泉第二”。千百年來,二泉為文人所激賞。宋徽宗欽令二泉水為貢品;宋高宗南遷時,特題“源頭活水”四字于泉上。元代書法家趙孟頫特書泉額“天下第二泉”。明代文徵明在二泉邊創作了“惠山茶會圖”,至今珍藏在故宮博物院內。清代康熙、乾隆兩帝分別6次前來巡游品泉。泉邊還建有萬卷樓,是明清兩代文人墨客匯集的場所。

臨近中秋,惠山腳下桂樹成林,微風拂過,金桂飄香。八月十五的夜里,到第二泉邊休息聊天,品茶賞月,耳畔依稀傳來無錫民間音樂家華彥鈞的二胡名曲《二泉映月》,它一定能撥動你的心弦。

要是還不過癮,就順著臺階或小路向山上走。途中可以隨時停下來小憩,每一處亭臺都是賞月的好地方。如果是和親朋好友同來,那二茅坪是個很好的聚會之地;如果自己獨往,可以從惠山寺御碑亭拾級而上,洪武古銀杏樹旁不出幾步便可見聽松亭,一塊長近兩米的天然大石安臥亭中,附近有蒼松翠柏,這就是無錫市級文物保護單位——“聽松石床”。來此尋找浪漫的情侶,也可以沿著盤山公路牽手走到頭茅峰,邊走邊看,慢慢感受月亮在天空中升起的詩情畫意。惠山頂上,皓月當空;城區萬家燈火,霓虹璀璨,太湖的夜色澄澈清朗,倒映著星星點點的月光。

無錫人過中秋也有獨具一格的民俗文化。這天早晨,家家戶戶都要吃糖芋頭,放上紅糖和桂花,甜糯香滑,美味可口。當天下午,有的家里還要做麥餅,同樣是香飄四溢。正如當地歌謠所唱:“八月半,糖燒芋頭吃吃看;八月半,做了麥餅鍋里熯(hàn)。”

中秋節晚上,一家人要盡可能團聚在一起吃“八月半夜飯”,在各色美味佳肴中,其中必不可少的當然是月餅了。新中國成立前,洛社鎮上還有一些店家于門前或天井中燒斗香齋月。中秋月明之夜,也有些居民約三五好友,出門散步,連走大小3座橋,謂之“走三橋”,趣味中又帶著祝福。

今年的中秋佳節,錫惠景區內會舉辦中國傳統的中秋文娛活動。在皮影文化展示館中,游客可以看到皮影的歷史起源、制作工藝流程,還可以在皮影小劇場觀賞滾動演出皮影短劇。中秋節當晚,寄暢園長廊內還設置了猜謎區,人們來這里賞圓月,觀花燈,猜字謎,好一派熱鬧的景象;在老爺殿,票友還可以欣賞到錫劇深厚的文化底蘊和無錫獨有的民間藝術——小熱昏。

你聽,遠遠地傳來古寺悠揚的鐘聲,仿佛是經過詩化的雷聲。你看,這二泉水流淌過唐宋元明清歷史的臺階,正倒映著今天的月圓——但愿人長久,千里共嬋娟。(記者 姚雪青)

安徽采石磯:登舟望秋月 空憶謝將軍

夜泊牛渚懷古

李白(唐)

牛渚西江夜,青天無片云。

登舟望秋月,空憶謝將軍。

余亦能高詠,斯人不可聞。

明朝掛帆席,楓葉落紛紛。

詩仙一首膾炙人口的詩歌,空闊渺遠,意境雋永。

牛渚,今稱采石磯,位于安徽省馬鞍山市西南5公里處長江東岸的翠螺山上,與南京燕子磯、岳陽城陵磯并稱“長江三大名磯”。采石磯突兀江中,宛若大自然在大江邊上鬼斧神工的雕琢,是尋幽探勝、領略江山美景的好去處,歷來深受文人墨客的青睞和偏愛。

詩仙李白尤愛采石磯,唐朝開元十二年,年輕的李白首登采石磯,并從此與采石磯結下不解之緣,后又多次重游,便有了《望天門山》《橫江詞》《牛渚磯》《夜泊牛渚懷古》等佳作。許多文人名士,如白居易、王安石、蘇軾、陸游、文天祥等都曾來此題詩詠唱。江水浩蕩,月光清寒,遙觀月相,別有一番風雅。

月夜,從翠螺山下的太白樓,順著凹凸不平的石板路,拾級而上,登上山頂的三臺閣,閣高五層,飛檐翹角、古樸典雅、氣勢恢弘。站在三臺閣上,扶欄遠眺,萬里長江盡收眼底,安靜而又神秘。

傳說采石磯中秋賞月起源于東晉時期,東晉鎮西將軍謝尚和窮書生袁宏曾于中秋夜吟詩賞月,開了民間賞月活動的先河。此后,逐漸形成了八月十五賞月的習俗。

賞月與馬鞍山采石磯的緣分并不僅僅止于此。在賞月已成風尚的唐代,不少詩人都在這留下了賞月佳作。除了李白的《夜泊牛渚懷古》,劉禹錫的《晚泊牛渚》、清代詩人黃鉞寫的中秋賞月小詩《詠月》等都傳頌了采石磯的月色。

相傳元朝末年,朱元璋率兵經和州攻打太平(今馬鞍山和縣),得知當地人民反元情緒高漲,便和謀士劉伯溫商量在軍營里做了大量月餅,每個餅上放上一張小紙條,上寫“八月十五夜殺韃子”的密語,并派一些士兵以送月餅為名,暗中串聯,約在八月十五夜殺韃子。這天晚上,人們果然把村里的韃子都殺光了。從此,和縣人民每到八月十五夜家家殺鴨子、吃月餅,殺鴨子即殺韃子諧音演變而來。

對于中秋,馬鞍山人民有著特殊的感情,每逢中秋佳節,雨山湖公園、花雨廣場等開放式廣場公園,都會張燈結彩。更有大型的花卉盆景展,整個詩城都會洋溢一股濃濃的團圓氣氛,在當涂等地也會有賞月賞花燈等民俗活動。

夜色漸濃,月光下人們露天設桌,燒香拜月,祈求平安。這天晚上,吃的是新殺的鴨子和肥美的石臼湖螃蟹,喝的是馥郁醉人的桂花酒,配以芋頭、菱角和月餅,并以石榴、柿子為零食。一邊享受美食,一邊賞月聊天。在和縣和含山縣,人們通常在門口供上月餅和菱角。

如今,在馬鞍山的一些農村,仍保有中秋節前當年結婚的男方要給女方親戚送禮的習俗,禮品一般為月餅、鴨子、煙酒等,稱“拖酥”,收了“拖酥”的都要準備給新娘送嫁妝。在含山銅閘、運漕一帶還有中秋節送套餅之習俗。套餅大小不等共五塊,上小下大像寶塔狀,五塊餅取五福臨門之意。(記者葉琦)