4月28日,慶祝“五一”國際勞動節暨表彰全國勞動模范和先進工作者大會隆重舉行。新華社記者 鞠鵬攝

4月28日,合肥學院藝術系的學生正在為黃名君等勞動模范畫像。解琛/人民圖片

如果能在共和國成立以來的時光隧道里穿梭,會看到全國勞動模范的面孔發生了明顯的變化。

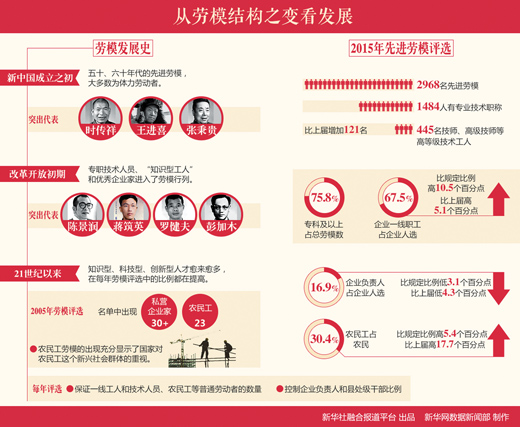

一開始,是掏糞者時傳祥,是鐵人王進喜;到后來,是數學家陳景潤,是科學家彭加木;再后來,是產業工人許振超,是籃球明星姚明;到如今,是研究發動機的孔祥俊,是搞生物科技的潘峰……也許你沒聽過他們的名字,不過沒關系,他們在各自崗位上做出的驕人成績,正在深刻地改變著你我的生活。

勞動者的形象,隨著國家發展階段的不同而變遷。一部勞模史,從一個側面記錄著新中國的成長史。

“民生在勤,勤則不匱”。在剛剛過去的慶祝“五一”國際勞動節暨表彰全國勞動模范和先進工作者大會上,習近平總書記如是說。無論時代如何變遷,勞動者的面孔如何變化,不變的,是這個國家對勤奮勞動的褒揚和對勞動者的尊重。

從“鐵人”到創新者

勞動者的形象變遷

新中國成立初期的勞模,大多是體力勞動者。

直到今天,談起勞模,許多人仍會先入為主的想到那些可愛的體力勞動者。比如時傳祥,“寧肯一人臟,換來萬戶凈”。在職業生涯的前半段,他受盡欺凌,但新中國成立后,其價值卻獲得肯定,并成為全國范圍內備受尊重的勞動者典范。1959年,時任國家主席的劉少奇對時傳祥說:“你掏大糞是人民勤務員,我當主席也是人民勤務員,這只是革命分工不同。”

上世紀五六十年代廣為人知的勞模,大都如大慶油田的王進喜一樣,以苦干著稱,所以他的稱號“鐵人”,如今看來,是一個時代的勞動者符號。這背后,是新中國成立初期,土地改革逐步推行,基礎設施建設大力推進,一線工人、農民成為社會主義建設的主力軍。不過即使在那時,在提倡“老黃牛”型勞模的同時,“苦干+巧干”式的勞模同樣層出不窮。改革開放初期,勞模形象陡然一變。一些“知識型”工人、科學家、企業家和專職技術人員成了勞模。如今看來,那時即將起航的改革,在用新的勞動者形象積蓄力量。

比如蔣筑英,這位長春光機所研究員,帶領著研究小組建立了中國第一臺光學傳遞函數測量裝置,又先后解決了國產鏡頭研制工作中的許多關鍵性技術難題;再如羅健夫,這位英年早逝的科研工作者,歷時3年,帶著課題組研制成功圖形發生器,填補了我國電子工業的一個空白。

進入21世紀,知識、科技與創新,成為形容勞模的新關鍵詞。

不拘一格選勞模,對新興社會群體予以關注,成為這一階段的鮮明特色。農民工也開始大量進入這個名單。據統計,在2005年的勞模評選中,30多位私營企業家和20多位農民工入選。

正如這一時期為人們所熟悉的青島港碼頭工人許振超所說:“我從一名普通工人,成長為管理著14億元固定資產的橋吊隊隊長,很重要的一條就是主動做學習型工人。產業工人只有做技能型、知識化的先鋒,才能跟上時代進步,推動社會發展。”

而2015年的全國勞模評選,同樣有著非凡的意義。勞模形象,到如今已堪稱“高大上”。

這一次,2968名全國勞動模范和先進工作者接受了黨中央、國務院的表彰,這是中國再次對這一群體進行的最高規格表彰。如果你打開這份名單,會發現超過3/4的人有著專科及以上學歷,1484人有著專業技術職稱。

比如,先進勞模賈磊的身份是“網絡語音架構師”,這位百度員工,帶著用技術改變中國人生活的理想,只用半年時間就將完全自主研發的語音搜索系統上線,為中國本土的語音技術研發做出了不小的貢獻。

如果把時針往回撥的話,時傳祥和王進喜不會理解什么叫“網絡語音”,他們也從未在窗明幾凈的辦公室里鉆研,但時傳祥、王進喜、陳景潤、袁隆平、姚明和賈磊一定能取得共識的是,勞動能為國家帶來改變。

|

|

責任編輯:金婷 |

- 2015-05-06豐澤勞模進社區牽手夕陽紅 情暖老人弘揚傳統美德

- 2015-05-01圖事匯:向勞模致敬

- 2014-09-09武平供電勞模愛心志愿者:中秋節敬老院里送親情

- 2014-08-12昔日勞模因傷終日臥床 妻子每天跪著給丈夫喂飯

- 2014-06-24漳浦:勞模有難勞模幫 互幫互助見真情