一位1924年的奧運冠軍,告別優裕生活,來到中國擔任普通中學教師,培養中國青年,傳遞奧運知識與理念,1936年被聘為中國奧運代表團總教官,幫助中國進步事業,最終將生命留在了這片他熱愛的土地上……

倫敦奧運會舉辦前夕,天津市人民政府和中國駐英國大使館共同在倫敦舉辦“李愛銳(Eric Liddell)與天津”圖片展,展示李愛銳的傳奇人生,這引發了人們對奧運冠軍李愛銳的懷念。訪英期間,我們在李愛銳的母校愛丁堡大學舉辦了“李愛銳與天津”網上圖片展,參觀了李愛銳在母校的住所和紀念物展,赴慈善機構李愛銳中心訪問,這讓我們加深了對李愛銳的了解,增添了我們對他的敬仰之情。

奧運冠軍——

遠涉重洋中學執教鞭

一位奧運冠軍,告別優裕的生活,到一個貧窮落后的國家,在一所中學擔任普通的中學教師,以至他的生命都留在這片土地上,在奧運冠軍譜上如此作為的,李愛銳可能是僅有的一例。

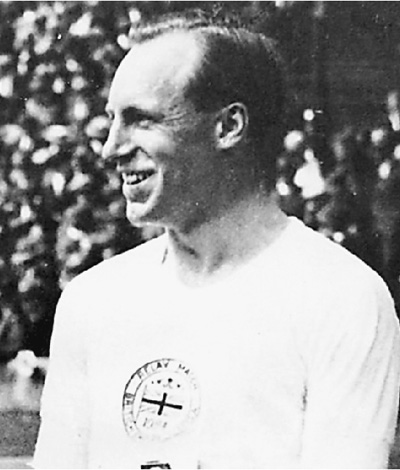

李愛銳的父親是英國傳教士,19世紀末被派到中國。1902年李愛銳生于天津,5歲隨父母回到英國,1920年考入愛丁堡大學。1924年畢業前夕他參加在巴黎舉辦的第八屆奧運會,打破男子400米奧運會紀錄和世界紀錄,獲得金牌。1925年,他放棄優厚待遇重返中國,作為一名普通的化學教師在天津一所中學任教近20年。1934年,他與來自加拿大的弗勞倫斯·麥肯齊在天津結婚。1937年中國抗日戰爭全面爆發后,局勢不斷惡化。1941年,懷孕的妻子帶著兩個女兒回到加拿大,直到李愛銳逝世,他最小的女兒沒有見過父親。1981年,英國以李愛銳為原型人物拍攝電影《烈火戰車》,此片奪得包括最佳影片獎在內的4項奧斯卡獎。影片中,李愛銳上身直挺、嘴巴大張的奔跑姿態被認為是他奔跑人生的真實寫照。

李愛銳為自己起的中文名字源自英文“I rush”(“我奔跑”)的發音。他奔跑著,為體育事業,為中英兩國人民的友好,奔跑著走完自己的人生。

鐵蹄之下——

“飛毛腿”誠做一生好人

重返天津后,李愛銳懷著對青年人的熱情和對中國的熱愛,培養了眾多天津青年才俊。他向中國人民傳遞了奧運的知識和理念;他參與設計改造的天津民園體育場成為當時亞洲首屈一指的綜合性體育場。李愛銳也是中英奧運合作的先驅。1936年中國首次組成奧運代表團參加柏林奧運會,他被聘為中國奧運代表團總教官。他還熱心從事對農民的慈善醫療,搶救被日軍砍傷的抗日戰士。這使得李愛銳的生命在與幫助中國進步事業相結合的同時,產生了不可估量的價值。

1943年李愛銳被日軍抓獲,囚禁在山東濰縣集中營里。近兩年的囚牢生活不但沒有使他屈服,反而讓他利用一切機會鍛煉身體,他甚至被推選為營區里的康樂小組主席。他還教集中營的孩子們學文化,幫助難友建立必勝的信心,孩子們送他綽號“蘇格蘭飛毛腿”。在時任英國首相丘吉爾的幫助下,日軍安排了一個特殊名額允許李愛銳離開集中營,他卻把這僅有的機會留給了一位懷孕的婦女。由于被迫過度勞動和營養不良,集中營解放前6個月,李愛銳因患腦瘤去世,年僅43歲。

李愛銳一生都體現了這樣一個特點,那就是安靜而專注地做事情,畢生鼓勵年輕人為人類的福祉盡其所能。1924年奧運會100米跑銅牌獲得者、新西蘭前總督浦烈爵士這樣稱贊李愛銳:他賽跑,他活著,直到他死去,他都是一個好人,他的一生都體現著“好人”這兩個字的真實意義。

珍貴遺產——

慈善精神激勵萬千人

在細雨飄灑的日子里,我們來到愛丁堡大學。時光流轉,今日的學校想必不是李愛銳讀書時的舊容顏,但是他學習和居住過的地方還在。在一幢灰色石砌的宿舍墻上,掛著一塊錫镴銘牌,上面寫著:

愛丁堡大學

尊敬的李愛銳(1902—1945)

奧運400米賽冠軍(1924)

教師、傳教士

畢業于本校

1922—1924居住于此

在愛丁堡大學辦公樓的前廳,矗立著李愛銳奪得400米跑冠軍瞬間造型的銅像,一側櫥窗里是用鏡框鑲嵌的介紹他的文字、照片和他當年獲得的奧運獎牌。愛丁堡大學的副校長史蒂夫·希爾教授對我們說,李愛銳在天津出生,在天津結婚,在中國去世,從這一點來說,他也是中國的奧運冠軍。

在愛丁堡還有一個以李愛銳名字命名的慈善機構——李愛銳中心,這里也是愛丁堡最大的慈善組織總部。這是一幢小樓,李愛銳在愛丁堡大學讀書時曾在這里住過。小樓原是一座教堂,里面左半部分保持原樣,右半部分隔成一間間教室。走廊里有一個展柜,透過玻璃可以看到各類有關李愛銳的書籍。教室里,一些母親帶著孩子正在上幼兒輔導課,還有醫護人員正在輔導癡呆老人進行動作訓練。在中心的介紹冊和網站上,有眾多接受幫助的人留言:“寶貴的課程,讓我煥發活力。”“我感激中心讓我年邁的母親鼓起生活的勇氣!”

李愛銳早已遠離這個世界,但是他的慈善之心和偉大精神仍在鼓舞著今天的人們,這是他留給這個世界最珍貴的遺產。(龔鐵鷹)

|

|

責任編輯:金婷 |