文化生態整體性保護 泉州“打頭炮”

建設方案昨公布,劃出20個重點區域,此舉在全國尚屬首次

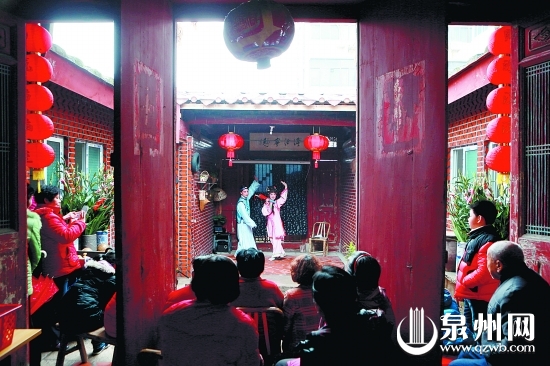

古厝小院看戲,古早泉州的味道。

昨日,《泉州市閩南文化生態保護區整體性保護重點區域建設方案》公布,全市20個區域將作為整體性保護的重點區域。國家非遺保護工作專家委員會副主任烏丙安在接受記者采訪時表示,該方案的出臺,標志著泉州將在全國打出文化生態整體性保護的“第一炮”。

東南早報訊(記者 張文璟 潘登 文/圖)

一方水土 養一方文化

“與以前大不相同的是,原來的文化保護往往只是針對某個項目的單一保護,而如今的整體性保護,更多的是保護文化遺產項目的大生存環境。”市文廣新局社文非遺科科長謝萬智說,整體性保護是對整個文化空間的保護,包括對非物質文化遺產、物質文化遺產、自然遺產以及自然地理、人文環境的保護。泉州在全市范圍內劃定20個整體性保護的重點區域,在全國尚屬首次。

謝萬智說,一方水土養一方文化,空間環境對文化保護特別重要。如果把活態的非遺文化項目比作金魚,我們現在要做的,不是把金魚養在單個魚缸里,而是要將它們放入江河中,并對江河進行全面整治。

鼓勵單位團體個人參與

對于重點區域的保護,此次方案提出,國家將對這些區域整體性保護給予必要的資金支持,所在地縣級以上地方政府將根據本地實際,安排保護資金,也鼓勵企事業單位、社會團體、個人參與重點區域的保護。

整體性保護重點區域將采取屬地管理辦法,由設區市、縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(社區)分級管理,既尊重當地民眾的意愿,也聽取專家意見。

我市20個重點區域的整體性保護,還將注重保持區域內歷史風貌和傳統文化生態的真實性和完整性,保護當地傳統習俗,新的建筑和基礎設施要與整體環境相協調。

紀念兩岸對渡的石獅蚶江潑水節

■新聞鏈接

泉州20個整體性保護重點區域

歷史文化街區保護區域(1處)

鯉城區歷史文化街區

古城區位于鯉城區的核心區域,包括中山路街巷、舊館驛街巷、后城街巷、開元寺臺魁巷和城南聚寶街等5片歷史文化街區,以及古街巷15條。古城區1300年來一直是歷代州、郡、府、署、市的所在地,聚集豐富的歷史遺跡和人文景觀,有開元寺、清真寺、天后宮、府文廟、李贄故居、崇福寺、承天寺、富美宮、朱熹遺跡等一大批國家、省、市級重點文物保護單位58處,以及大量尚未列入文物保護單位、至今仍然保留著古樸民俗風情的古厝、小巷、祠堂、宮廟等。

歷史文化村鎮保護區域(3處)

①泉港后龍鎮土坑村

土坑村位于湄洲灣南岸,涂山中心,面積約1.6平方公里,總人口3900多人。古民居建筑群于2003年被列為省級歷史文化名村。

②晉江金井鎮福全村

福全村地處晉江東南,2007年被列為國家級歷史文化名村。福全村在唐乾寧年間即有駐兵,宋代為東南沿海一大商貿港,明洪武二十年(1387年)筑福全城,為海防重鎮。

③永春岵山鎮

岵山鎮位于永春縣城南部,古稱“小姑”,是閩南著名僑鄉,區域內有古厝350座,建筑年代從宋代至民國均有。區域內有南音、掌中木偶、紙織畫、木雕技藝、特色小吃等各種非物質文化遺產。

在泉州,提線木偶表演總能受到廣大市民的熱捧。(資料圖)

民間信俗保護區域(1處)

洛江仙公山及周邊社區

仙公山擁有眾多的寺宇亭榭、文物古跡和歷史傳說。仙公信俗活躍,每年逾50萬境內外香客到仙公山“添香”、“割香”,經常舉行燒酒井、妝閣、十音、大鼓吹、高甲戲、傀儡戲等民俗表演活動。

民俗保護區域(6處)

①南安豐州九日山及周邊社區

九日山現存宋、元、明、清摩崖石刻76方,其中13方為祈風石刻,是國家級文物保護單位。

②石獅蚶江鎮

蚶江鎮是歷史悠久的文化古鎮。乾隆四十九年(1784年),清政府特令開放蚶江與臺灣鹿港對渡,海峽兩岸民眾至今仍保留兩岸端午對渡習俗。

③惠安崇武鎮大岞村和小岞鎮

惠安女主要分布在惠安縣東部的小岞、凈峰、山霞、崇武大岞(村)等地。社區民俗主要有惠安女習俗與“夫人媽”信仰。

④豐澤蟳埔社區

蟳埔女習俗包括簪花、“粗腳頭”、服飾、婚慶、喜慶、過年、“掛紅”等。“簪花圍”傳說、蟳埔女簪花習俗與南宋阿拉伯人、泉州提舉市舶蒲壽庚有關。

⑤南安石井鎮

石井是文化古鎮,隋代就有人在此漁耕生息,唐辟“海上絲綢之路”,宋設“石井津”置“巡檢司”,明建“靖海寨”筑“煙墩銃城”。石井的“鄭成功文化”已經成為南安的一張城市名片。

⑥晉江安海鎮

安海鎮宋元時期發展為泉州港最重要的一個支港,為福建三大名鎮之一。安海非物質文化遺產豐富多彩,文物古跡眾多,有全國重點文物保護單位安平橋。

傳統戲劇保護區域(1處)

晉江梅嶺街道蔡厝社區

蔡厝社區歷史悠久,有縣級文物保護單位鄉賢祠與石鼓廟。石鼓廟是晉江最有名的“戲窩子”,每年戲劇演出延續數月。

傳統技藝保護區域(4處)

①惠安崇武鎮、山霞鎮和泉州臺商投資區張坂鎮

惠安石雕技藝以崇武、山霞最具代表性。木雕、漆線雕技藝以張坂最具代表性,是與閩南地區仿宮殿式大型民間民居建筑雕刻相輔相成而流傳至今的民間藝術。

②德化潯中鎮、龍潯鎮

德化是中國陶瓷文化的發祥地之一,與江西景德鎮、湖南醴陵并稱為“中國三大古瓷都”。德化陶瓷燒制主要盛行于城關兩鎮(潯中和龍潯),以此為核心設立德化瓷燒制技藝保護片區。

③安溪西坪鎮松巖村

松巖村茶鄉文化特色鮮明,是國家級非物質文化遺產代表性項目——安溪鐵觀音傳統制作工藝的核心區之一,是安溪鐵觀音“魏說”的發祥地。

④安溪西坪鎮堯陽村

堯陽村歷來以茶為本,以鐵觀音為主,兼有本山、黃旦、奇蘭、大葉烏龍等優良品種,是鐵觀音“王說”的發源地。

傳統體育保護區域(1處)

永春桃城鎮和五里街鎮

桃城、五里街保護區域內有豐富的非物質文化遺產:傳統武術白鶴拳,傳統美術紙織畫,茶、禪結合的佛手禪茶,傳統音樂南音、鼓隊唱、大鼓吹,傳統舞蹈鼓隊舞,傳統游藝裝閣、龍閣、弄獅舞龍,傳統戲劇傀儡、吳協戲班,傳統技藝漆籃等。

傳統音樂、舞蹈保護區域(2處)

泉港山腰街道

山腰街道是閩南方言與莆仙方言(即“頭北話”)的過渡區,流行以媽祖為主的女神信仰,以“頭北話”為主的音樂、戲曲等,構成方言過渡區文化圈。

鯉城區浮橋街道

浮橋街道有拍胸舞、火鼎公火鼎婆、刣獅、江南車鼓女、■民服飾等非物質文化遺產,有“筍江月色”等自然景觀,有南宋古護城河遺址、宋代泉州第一橋、接官亭遺址等歷史遺跡。

閩南文化遺產展示保護區域(1處)

豐澤清源山及周邊社區

清源山的人文景觀和周邊的博物館群展示了泉州多元的文化風貌,除了清源山宗教文化景區,還有眾多景區定點展示閩南特色文化和表演藝術。以清源山景區及其周邊村莊為平臺,展示由歷史先賢、多元宗教以及各項非物質文化遺產組成的閩南文化。

專家專訪

國家非遺保護工作專家委員會副主任烏丙安接受記者采訪時說——

要讓老百姓自然地延續習俗

近日,國家非遺保護工作專家委員會副主任烏丙安在接受記者采訪時說,文化生態保護區不應該只是一個牌子,而應造福當地百姓。泉州的保護模式新穎,讓文化生態融入了老百姓的日常生活中。

烏丙安說,目前已經批準建立的一些文化生態保護實驗區,有的做得非常好,把非物質文化遺產項目當成點,把日常生活當成線,有機地串聯了起來。老百姓不一定要等到“過節”的日子,才程序式地做些什么,而是怡然自得地按當地的習俗過好平常的每一個日子,這才是真正的文化生態。

因此,我們應該想辦法調動老百姓的自覺性,讓文化習俗自然而然地延續下去。只有老百姓接受并習慣本地域、本民族或族群的生活方式,并且以這樣的方式安居樂業,其所承載的文化生態才具有可持續性。

烏丙安說,在泉州,男女老少隨口哼唱的是古老的南音、高甲戲、梨園戲……這些文化生態不是我們短時間內就能打造出來的,而是祖祖輩輩打造出來的,是家家戶戶的老百姓打造出來的。所以,要保護這些文化生態,靠的是老百姓,靠的是祖祖輩輩生活在泉州古城的人家。

|

|

責任編輯:金婷 |

- 2014-03-12編造消費雷人雷語會惡化輿論生態

- 2014-03-11泉州擬投超4000億建設生態市 規劃370個重點項目

- 2014-03-11柘榮:9個鄉鎮建成國家級生態鄉鎮 森林覆蓋率達75.4%

- 2014-03-10人間天堂:遠離世俗的生態村落

- 2014-03-10福州海峽奧體綠色生態城區通過審議 申國家示范區