清源山上疑現舊石器

廈大教授介入鑒定,石器年代待考證

東南網1月22日訊(海峽都市報閩南版記者 郭冰德 文/圖)清源山有舊石器?近日,泉州文史愛好者張和平在清源山寫生時,竟然發現打制石器。昨日,他拿著在清源山發現的3件“石器寶貝”,找有關專家鑒定。

發現者:清源山寫生,發現3件石器

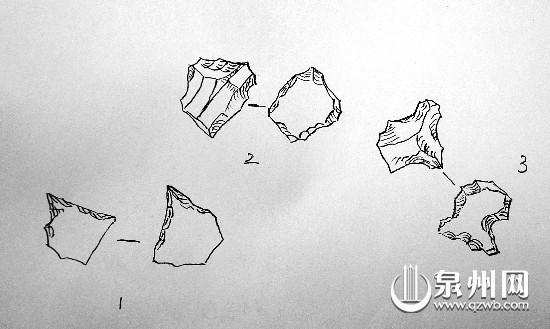

這3件石器,呈黑褐色,一件長2.2厘米、寬2.1厘米、厚0.4厘米;一件長2.3厘米、寬2厘米、厚1.4厘米;另一件長2.5厘米、寬2厘米、厚0.9厘米。3件石器刃部經長期使用,磨損痕跡清晰。

據張和平介紹,2012年3月12日上午9點半,在清源山古道山兜村東南一片龍眼林里,他偶然發現露出土壤的一塊黑褐色的小石塊,撿起來一看,發現石塊邊緣有人為敲擊的痕跡,覺得新奇,就用紙包著放在包里。下午,重返原地,在北岳宮附近的一條小路上,又撿到第二塊石器;不久前,在后茂村村北竟然又發現了一塊。

因對考古感興趣,平時他就拿著這些石器與介紹新舊石器的書籍對照,覺得自己撿到的3件石器與舊石器時代的刮削器很像,可能就是舊石器,于是決定找專家鑒定。

專家:確為打制石器,但年代待鑒定

“張和平發現的3件石器,兩件為刮削器、一件為石核。它們的石料和制作工藝與漳州、廈門及廣東潮汕一帶出土的舊石器十分相似。”泉州考古學者劉志成反復比較后說。

早在1998年,劉志成在豐澤區東海鎮石壁村洛陽西岸山坡發現過舊石器時代的刮削器。那件刮削器長度也只有2厘米多,為片狀雙刃,呈不規則三角形,有明顯使用磨損的痕跡。經廈門大學教授,福建省及福州考古隊,漳州、廈門博物館等考古學者認定,為舊石器時代的刮削器。“我在東海發現的那件石器年代約在舊石器時代晚期,張和平發現的這3件石器也差不多是在那個時期。”劉志成說。

對此,廈門大學歷史系教授蔡保全在看完3件打制石器圖片后,表示確為打制石器,但還不能確定是舊石器時代的。要確定年代,他認為最好有地層依據。

相關報道>>>

泉州清源山現3塊小石塊 疑舊石器時期的刮削石器

3塊不規則石塊,長寬都在2厘米左右

東南網1月22日訊(海峽都市報閩南版記者 吳月芳 田米 文/圖)“泉州史前先民很可能在清源山生活過!”昨天,泉州文史愛好者張和平展示了他在清源山山兜采集到的3塊小石塊。張和平覺得,石塊雖小,卻很像舊石器時期土著居民用于刮削的石器,刃部有長期使用磨損的痕跡。

這3塊不規則的石塊都挺小,長寬都在2厘米左右,厚度也僅有約1厘米。昨天,記者將照片發給福建博物院專家,希望一探究竟。專家表示,從單幅照片看無法確定是舊石器時代的刮削器。舊石器物件大都會保存在山洞里,還能同時發現動物骨骼,可是我省的紅色酸性土壤導致舊石器時代的動物骨骼不便保存,而且小石器容易分化崩裂。

記者從泉州市博物館獲悉,為了了解泉州晉江流域和沿海地區土著居民史前文化遺址,2005年由福建省文物局、福建博物院、廈門大學歷史系和泉州市文物局,組成晉江流域考古調查隊,對涉及晉江流域的6縣市和4個區的97個鄉鎮街道進行考古調查。當時調查出晉江流域史前古遺址數量達到139處。

專家表示,現在若想了解泉州史前文化演變過程,可以到中國閩臺緣博物館內觀看展覽。

相關報道>>>

清源山發現萬年前舊石器?

或將泉州歷史上溯至萬年前 廈大考古學教授認為還需地層依據

石制品只有手指大小

泉州清源山是否有過史前先民?記者昨日獲悉,泉州考古人士劉志成和泉州民間畫師張和平經過十余年的尋覓,在清源山方圓20余公里發現三塊疑似舊石器。據稱,這個發現說明清源山和泉州的歷史或可從史料記載的秦代上溯至萬年前。廈大考古學教授蔡保全認為,是否屬于舊石器還需地層依據。

□早報記者 張素萍 文/圖

腳步丈量清源山 十年找尋舊石器

在清源山找尋萬年舊石器,是泉州考古人士劉志成和民間畫師張和平的夢想。1998年,泉州首次發現舊石器的消息,讓考古界人士倍加興奮,也讓發現者劉志成聲名大噪,愛好泉州傳統文化的張和平也是激動萬分。對于這類并不具有經濟價值的考古探尋,兩人并不在乎,決心相約到清源山,耐心尋找舊石器。

“清源山是泉州的母親山,對泉州具有特殊的意義,如果能找到舊石器時代的碎片或遺址,就能說明母親山早在舊石器時代就有人類活動……”憑此信念,劉志成和張和平開始用腳步丈量清源山,他們走遍方圓20余公里的每個角落,經歷了“信心到灰心再恢復信心”的循環往復過程。

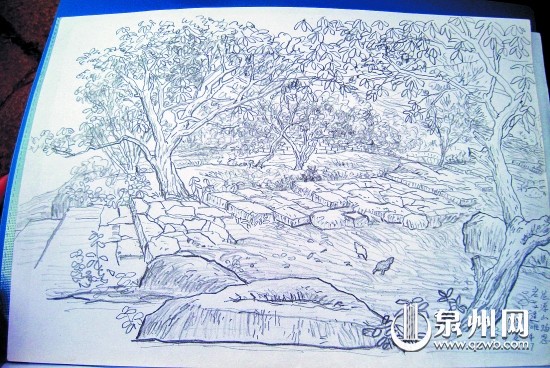

“我們一平方、一平方地找,因為要仔細盯著,后來我的視力急速下降,散光嚴重……”那些年還是修車匠的張和平,喜歡用鉛筆畫下古城老街巷,每看到一處老建筑,他都要用畫筆記錄下來。在徒步清源山尋找的過程中,他也畫下不少有意義的場景。然而,十余年過去了,尋找一度毫無進展。

最近發現的三塊石制品

苦尋終有收獲 發現三塊舊石器

兩人的勤奮苦尋終于有所收獲。2012年3月12日上午,在一番艱辛尋找后,劉志成和張和平在清源古道山兜村東南方向一片龍眼林里發現第一塊舊石器。這個極不顯眼的小石子呈半透明淺咖啡色,長2.2厘米、寬2.1厘米、厚0.4厘米,是在龍眼林表土層發現的,僅露出一個小尖頂。

這個發現給予兩名尋找者極大的鼓勵,他們如獲至寶,十分欣喜。當天下午兩人又返回原地,結果在北岳宮附近一條小路邊撿到第二塊礫石類燧石質舊石器。相比首塊,這塊石子品相較好,整體呈灰黑色,長2.3厘米、寬2厘米、厚1.1厘米。

2013年12月5日,劉志成和張和平又經過一年的尋覓,在后茂村村北的山上找到第三塊舊石器。這塊石制品呈半透明咖啡色,長2.5厘米、寬2厘米、厚0.9厘米,是已發現的三塊石制品中品相最好的。

三件石制品可能為尖狀器、刮削器、三凹鐵削器,這些可喜的收獲,使兩人興奮異常。

三件石制品可能為尖狀器、刮削器、三凹鐵削器

張和平手繪的石制品發現地點

清源山歷史 或可上溯至萬年前

如何斷定三塊小石子為舊石器?劉志成認為,清源山雖然海拔較高,大部分山崖陡峭不適宜古人類生存。而位于清源古道的山兜村至后茂地勢為緩坡低丘、向陽暖和,山上有終年不涸的泉水和茂密的森林,據史料記載,萬年前清源山下是一片水域,這種環境可為古人類生存提供必要的條件。另外,根據國內及泉州舊石器考古成果來看,這次發現的三塊石制品有明顯的人工打擊點,打擊點形成的打擊面外呈放射狀射線,還有三個刃上使用的紋跡,均能反映舊石器時代特征。

據《泉州府志》記載,清源山最早開發于秦代,中興于唐代,宋元時期最為鼎盛。經過歷代開發,山上留下大量文物古跡。泉州有考古界人士表示,若三塊石制品確為舊石器,則清源山的歷史可上溯至萬年前,遠早于史料記載的秦代。

廈門大學人文學院考古學教授蔡保全看過記者拍攝的照片后表示:這三塊石制品確為打制石器,但是否為舊石器時代,需要地層依據。

來源:東南早報

|

|

責任編輯:李琰之 |