關注西街:活版“清明上河圖”盼增色添香 2014-01-08 09:59? ?來源:泉州晚報 我來說兩句 |

西街,是有鄉愁的地方。而事實上,對于很多人來說,西街還是現實中的機緣,和比鄉愁更貼近生活的情愫。 |

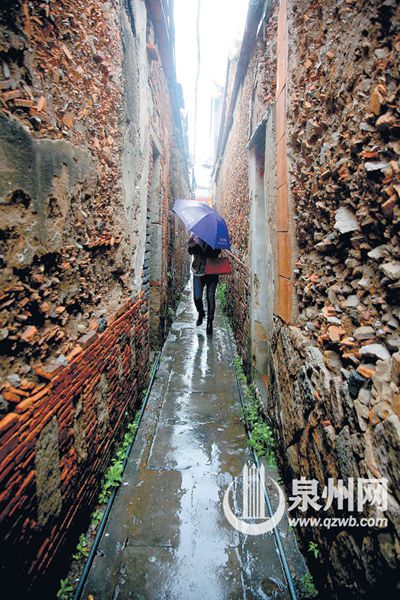

西街的滄桑古巷 先了解西街文化 再將其變得易懂 引入創意者 保護修繕開發古街 駱中釗說,舊街改造,路不用拓寬,建筑要限高,引入什么樣的業態,如何在保護中開發,顯得尤為關鍵,他舉西街古厝為例。 “西街的古厝,首先要有人住進去,不能光是有游客路過。古厝住進了人,才是真正的成功。”針對有些居民所說的古厝居住環境問題,駱中釗說,古厝最早建造時,居住是舒適的,只是隨著一代代人口的增多,古厝變得越來越擁擠,而基礎設施也變得不好。 “對于有產權的古厝,如果業主無法修繕維護,可以出租或者出售,由有想法的人進行創意整治,古厝承載著閩南文化,這樣也能讓文化傳承下來。” 駱中釗說,國內很多地方,近年來開始采取引入民間資本的形式保護開發古街區,比如徽州古民居,已在嘗試引入民間資本,由有實力的人進行開發、修繕,同時引導其控制人口密度,加強環境綠化與美化。 “古街區保護開發,不但要有商家經營,更要有人住進去,才能真正活起來。”駱中釗舉例,可以將古厝改成民宿、客棧,游客不光是參觀古厝,更能住進去感受文化,體驗當年的民俗。 養育一方的古井 ★建言獻策 把西街保護復興 打造成“城市會客廳” 泉州作為第一批歷史文化名城,老城區的保護利用復興工作一直以來都被廣為關注,但因牽涉到產權,資金等方面問題,一直未能得到有效落實。 針對古城復興問題,民盟泉州市委員會建議,以古城區保護開發建設項目的各指揮部結余資產和財政預借的啟動資金為基礎,結合安排一定比例的土地出讓金和城市建設配套費投入,接受社會捐款等多渠道籌措保護和更新資金。通過定期推出一定數量整修后的房屋上市拍賣,出售或出租來維持傳統民居保護更新工作的資金需求。 采取在城市新區異地安置或貨幣補償的辦法,減少古城安置房建設用地;對于納入保護復興片區或居住在保護建筑內的居民,可借鑒金門傳統民居保護措施和揚州、蘇州文化名城保護、改造的做法,采用獎勵、補貼、出借、合作、參與投資經營等形式,調動業主的主動性和積極性;也可采取產權置換形式,原房屋由政府收購或租用,分期分批修復利用這些保護建筑等。 把西街打造成我市歷史文化名城的“城市會客廳”。西街歷史文化街區是泉州作為國務院首批歷史文化名城的核心區,城市文脈跨越千年,歷史地位與文化價值在海內外凸顯。建議將西街的保護復興項目打造成泉州的文化家園、精神家園,打造成閩南文化的展示窗口,古城活化的示范項目。 集聚大量古街巷、名人宅第和名勝古跡的西街片區改造,一直深受市民關注。一些專家學者、文化名流、旅游從業者,也不遺余力地通過各種渠道推介西街之美,展示古城之韻。 泉州學研究所所長、《閩南》雜志主編林少川說,西街保護與開發,應該能夠代表“東亞文化之都”,他提出了“走東走西、看東看西、吃東吃西、買東買西”的未來西街四要素。 長期從事文化創意產業的潘立飛則也常常這么告訴游客:“泉州是一座活著的宋城;駐在華僑新村,行在中山路;一定要去轉轉泉州的小巷;泉州的海岸線是福建最長以及最美的。” |