大門(mén)門(mén)楣上,高懸著明英宗御筆﹃雙桂聯(lián)芳﹄匾額

東南網(wǎng)11月14日訊(海峽都市報(bào)記者 陳小芳 馬俊杰 文/圖)坐落于仙游縣榜頭鎮(zhèn)仙水村的大厝陳升故居,是明代進(jìn)士陳升體貼母親而建。厝中最出名的仙水大廳,在民間以“聯(lián)掛仙水大廳”而聞名。經(jīng)過(guò)600多年的歲月洗禮,這座占地8000多平方米的大宅雖然破敗,但總體結(jié)構(gòu)仍得以保存,成為當(dāng)?shù)氐貥?biāo),并保留著明代的御筆匾額。如今,大厝獨(dú)特的造型吸引著外人前往參觀,而不少陳氏后代仍居住在內(nèi),并自發(fā)籌資,修繕大厝。

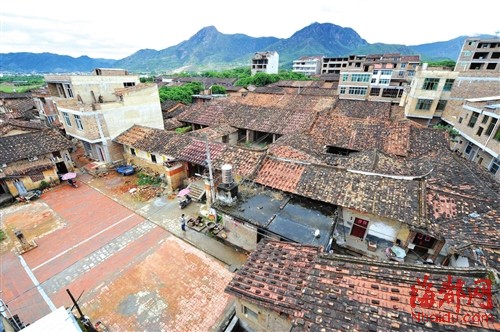

陳氏世居現(xiàn)存的主建筑群,雖只有原來(lái)的三分之一,但依舊氣勢(shì)恢宏

鼎盛時(shí)近千人居住在內(nèi)

昨日上午,在仙游縣榜頭鎮(zhèn)仙水村七房自然村,記者找到了縣級(jí)文物保護(hù)單位陳升故居。不久前剛從大宅里搬出去的羅淑云,21歲時(shí)嫁到陳家,如今63歲的她跟隨孩子搬到附近的新房居住。

羅淑云帶著記者參觀了這座大宅。這座規(guī)模宏大的建筑群,坐北朝南,依當(dāng)?shù)叵伤斏浇ㄖ伤淖⑴诺摹熬砰g厝”大屋,北靠九仙山,南對(duì)昆侖山,有二重照墻二廊道,七進(jìn)二廳九天井,總面積8820平方米。因?yàn)槟甏^久,目前保存的是建筑群的主建筑,只剩原本大宅的三分之一。

羅淑云說(shuō),仙水大廳的構(gòu)式具有宮闕建筑的五大特點(diǎn):一有“九曲”,二有“桿橫”,三有“假墀”,四有“鰲矛出超”,五有“一馬臺(tái),下馬墊”。后來(lái)陳氏子孫就以“九曲七十二階,丈八三十六株”為其認(rèn)親歸宗的暗語(yǔ)。“雖然這些特點(diǎn)現(xiàn)在已經(jīng)看不見(jiàn)了,但暗語(yǔ)一直通用。”

據(jù)介紹,大宅的房間共有80個(gè)左右。在陳氏鼎盛時(shí)期,大宅里住了將近1000人。

正廳前寬闊的天井

保留明英宗的御筆匾額

大宅前方,有一口4000平方米的仙水池,這已經(jīng)成為了當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)地標(biāo)。如今,仙水池淤泥積聚,已難見(jiàn)模樣。羅淑云說(shuō),相傳曾經(jīng)有9個(gè)神仙到仙水池洗眼,之后視力大好,而池水變?yōu)榧t色。

大宅的府門(mén)上有“陳氏故居”的石刻。羅淑云說(shuō),陳氏的寡婦,除非出了這道府門(mén)改嫁,否則不得再婚。“如今這道府門(mén)被鄰居的一對(duì)夫妻拆走。”據(jù)介紹,大宅大門(mén)左右古時(shí)還設(shè)有兩扇小門(mén),相傳官員出入開(kāi)大門(mén),一般人員進(jìn)出走小門(mén)。大門(mén)門(mén)楣上掛著明英宗御筆“雙桂聯(lián)芳”的匾額。

大宅兩廳之間都隔有天井,四周的排水通道,如今看來(lái)仍算奇妙。這些水可以看出流進(jìn)去,卻從來(lái)找不到水流的出口。正廳前正中通向天井處有個(gè)“假墀”,像一塊小斜坡,這是以前下人報(bào)事跪進(jìn)用的。各廳兩側(cè)有寬闊的甬道、回廊和連幢的廂房,都是單層歇山頂?shù)耐聊窘Y(jié)構(gòu),用材粗大。

天井從不積水,歸功于完善的排水系統(tǒng)

修建大厝背后有孝心故事

大厝的主人陳升是明正統(tǒng)四年進(jìn)士,后授官行人司司正。陳氏家族世代相傳,陳升在任上時(shí),一次返鄉(xiāng)探望父母,母親說(shuō)要跟他到京城看看皇宮是什么樣子。陳升心知,母親思念的是在京為官的自己,但又擔(dān)心京城遙遠(yuǎn),老人家受不了顛簸,便蓋了這座大宅院,讓母親居住。

大宅的正廳仙水大廳因民間傳說(shuō)“聯(lián)掛仙水大廳”而聞名。相傳陳升母親七十大壽時(shí),皇帝親手撰聯(lián)致賀,震動(dòng)朝野,于是文武百官、社會(huì)名流也紛紛撰聯(lián)慶賀,計(jì)收楹聯(lián)118對(duì)。陳升把楹聯(lián)按官銜、輩次懸掛,全府都掛遍了,只能掛上96對(duì),凡能被掛上的,都感到榮幸。從此之后,仙水陳家定每年農(nóng)歷十二月廿十五為撰寫(xiě)楹聯(lián)活動(dòng)日。這天,群賢畢至,少長(zhǎng)咸集,大廳上撰聯(lián)、書(shū)寫(xiě)、吟詠者濟(jì)濟(jì)一堂。而每年選貼上柱子的只有九對(duì)(正廳四對(duì),中廳四對(duì),大門(mén)一對(duì)),因此凡被選貼者,咸感榮耀。

天井處有報(bào)事跪進(jìn)用的“假墀(chí)”,顯示出主人的地位

|

|

責(zé)任編輯:李琰之 |