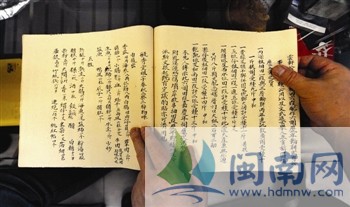

族譜里詳細記載了閩南祭祀時要用的物品

家廟祠堂,講述家族命運的傳承

筱緣曾聽文史專家說,祠堂被族人視為高于一切、關乎家族命運之所系,具有神圣不可侵犯的地位。因此,名宦巨賈、豪姓望族,均建家廟祠堂。有三五代人的支脈就可以設置祖厝和宗祠。

城市改造步伐加快,許多地方的宗親還是會想方設法保留宗祠,或者爭取在安置地再蓋一座祠堂。筱緣理解宗親們的心思,他們覺得只要有祠堂在,大家的心就還是在一起的,年節里總是會彼此想念。現在我就帶你去兩處具有代表性的家廟看看。

南安豐州燕山黃氏家廟,三進十間張的戶型,殿堂中竟矗立102根大柱。廟蓋為重檐歇山式,三重高低錯落有序,最高處達7米左右。正廳高懸“總憲兵使”巨幅匾額,霸氣十足。一旁的祖祠建筑群,如眾星捧月般地護圍著家廟。

還有南安爐內潘氏家廟,面積1000多平方米,已經有500多年歷史,還經康熙、乾隆、光緒年間及民國多次修葺。海內外宗親的共同努力,保證了古老宗祠的容顏。家廟前有半月池,右有“金禧亭”、“敬賢亭”,是閩南宗祠、家廟的典型規制。這樣的家廟形式,筱緣還在永春和大田多次看到過。

厚重族譜,見證海內衍播的歷史

祠堂成為家族凝聚力的象征,而祭祖作為家族的重要活動,受到族人高度重視。在即將亮相的閩南文化展示中心里,從海內外及閩南地區征集到大量族譜。在泉州市博物館館長陳建中的指引下,筱緣翻閱了一些,看點多多。

族譜里會告訴你姓氏起源。筱緣看見晉江金井李氏家譜中提到,這家祖先原本是堯的理官,所以姓“理”,子孫以官為姓。后來避難時,食木子,乃變理姓為李。后來至十一世孫,老君公生于李樹下,這是李姓的又一來源。話語中有幾分典故可供玩味。

族譜里有詳細的家族祭典活動方案。比如永春五里街林氏族譜中,將生動的閩南語譯為漢字,寫明春秋兩祭所需物資,或者族中有孩童初入泮學,入泮之資如何籌備等,從中可以管窺家族力量在閩南人家生活中舉足輕重的作用。

族譜里會登記族人去向。比如晉江東石簫氏家譜中,許多地方提到族人“卒臺”、“在臺”、“攜母住臺”、“神主在臺”等。從東南亞的閩南人聚居的地區征集到許多族譜,前半部分講的是在閩南地區繁衍的情況,到了后半部分,許多有名字記錄的族人遷往新加坡、印尼等地。許多思念故土的華僑,通過先人口述地名,翻閱族譜里的遷徙記錄,最終順利認祖歸宗。

宗族是一張無形的網,說同姓者“五百年前是一家”,也未嘗不可。血脈相承就像放風箏一樣,走得再遠,根始終還在故鄉。有了宗親,我們不會孤單。

|

|

責任編輯:陳楠 |