組圖:廈門本土攝影家鏡頭里的市井和人生 2013-02-04 08:25? 李世雄?來源:廈門網 我來說兩句 |

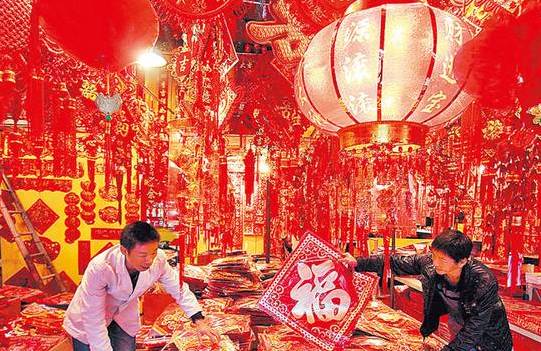

282道有故事的老街巷,一大片“阡陌縱橫”的老城區,留下了老廈門人太多的記憶。 |

海西晨報報道 2004年,我完全放棄了奮斗一生的事業,開始了職業攝影生涯,把幾乎全部的時間和精力都用在了拍攝這些大街小巷、人文建筑上…… 廈門老城區,只占廈門島十幾分之一的區域內,縱橫交織著282條道路和街、巷。城市化進程中,已經有15條街巷一點不留痕跡地被完全拆除,也有一些道路和街巷被部分拆除,有些道路像鷺江道、廈禾路、公園東路、同安路、鎮海路被改造成了城市主干道甚至是城市快速公交專線,大部分老城區卻奇跡般地被保存下來了…… 整整8年的時間里,無論是白天黑夜,還是刮風下雨,我都經常扛著沉重的設備,無數次地行走在大街小巷拍攝,這里有我33年來都一直經常買海鮮的營平市場、有我33年前就曾經光顧的國營綠島飯店、有我32年前住過的房子,大同路第二百貨商店至今還在賣著針線和回力球鞋、清晨拍照我會去28年前第一次去過的沙茶面店或者42年前就去過的“黃則和”吃早飯。 拍攝老城區,仿佛從時空隧道又回到了年輕時代,小巷深深,房屋依舊,人還是那么親切,茶還是那么香醇,8年的拍攝,感受城市快速擴張的同時,也感受著小巷的緩慢細微變化:鋁合金窗、電動自行車、成人用品店、石板路改成了柏油水泥路……小巷變化最大的是人的心態:因為我拍照時隨身都攜帶著GPS定位器、地圖、筆記本等工具,很多人都以為我是規劃測量人員,都會問:“這里什么時候拆遷?最好是就地拆遷。”這里的人們在堅守著慢生活的同時,為了不被邊緣化,急切地想融入城市化的進程,想“進城”走共同富裕的路。也經常見到一些離開小巷搬進高樓大廈里的人,他們常回到小巷里,吃點傳統小吃或者買些地攤上的小魚小蝦。他們和還居住在小巷里的人一樣,老廈門文化的精髓更是他們心中難以割舍的靈魂。慢慢地我讀懂他們了:現代城市生活和傳統文化有機結合是他們心目中美好的愿望!我想,實現這種愿望也是我的拍攝目的。 我曾經是他們中的一員,現在又再次融入他們的生活中去創作,我有意識地安排自己進入廈門老城區小街小巷的“場景再現”之中,“再現”了我自導自拍的生活工作場景,這讓我有一種回到三十多年前的感覺。各種手工作坊、挑擔沿街叫賣聲、只有兩三張桌子的傳統小吃店、街邊五花八門的地攤、街頭巷尾的小佛龕。“我”作為一種視覺語言,讀起來備感老廈門文化的親切,更加感受到小巷的生活方式與現代城市相比有著巨大差距。這一系列創作方式既表達了一種訴求,也表達了對過去自己藝術行為的批判。 阮曉榕,職業藝術家。1954年出生于軍人家庭。1970年開始拍照,2004年棄商從事職業攝影創作,專門關注和拍攝鼓浪嶼和廈門老城區。2005年開始使用大畫幅相機拍攝鼓浪嶼和廈門老城區,并將鼓浪嶼、廈門老城區作為終生拍攝題材。 攝影作品系列曾應邀在平遙攝影節、大理攝影藝術節、鳳凰攝影雙年展、廈門美術館、北京798藝術區、北京三影堂攝影藝術中心、歐洲布魯塞爾美術中心、臺北林家花園等展出。 (阮曉榕 文/圖) |