三坊七巷人的自豪

三坊七巷老居民,都以自己曾住或仍住在三坊七巷為豪,自覺地以各種方式投入三坊七巷的建設(shè)。

搬遷開始時(shí),居民們不動(dòng)一磚一瓦,支持政府的決策;國家級(jí)文保單位林聰彝故居修復(fù)時(shí),其后人林強(qiáng)等為工作人員恢復(fù)彩繪壁畫《獬豸》提供幫助;三坊七巷旅游旺季,需要招募土生土長的三坊七巷人做志愿講解員時(shí),許多已經(jīng)搬離這里的依姆依伯報(bào)名參加,用帶著蝦油味的普通話或是福州話為游客講解。

家住文儒坊大光里18號(hào)的71歲“老福州”鄭子端出身中醫(yī)世家,每到民俗節(jié)慶,他都會(huì)應(yīng)邀為年輕人義務(wù)講解、演示原汁原味的三坊七巷風(fēng)俗。他說:“我生活、成長在三坊七巷,熟悉這一切,我有責(zé)任把三坊七巷的民俗告訴大家,不要出現(xiàn)知識(shí)斷層。”

三坊七巷目前有116戶留住的居民。三坊七巷管委會(huì)積極調(diào)動(dòng)這些居民參與保護(hù)修復(fù)工程,并由政府補(bǔ)貼費(fèi)用。文儒坊55號(hào)就是其中一家,這是三坊七巷保存下來的19處涉臺(tái)歷史建筑之一,是58歲的羅輝前和堂兄的祖宅。

昨天,記者走進(jìn)羅宅,只見大門口門罩下是一塊牌匾——清戍臺(tái)武官羅必魁故居。道光13年赴臺(tái)剿敵的羅必魁回榕后買下這座宅子,道光21年,身為代理江西建昌營游擊的羅必魁奉命往鎮(zhèn)江與入侵英軍交戰(zhàn),不幸戰(zhàn)死。因此羅宅既是涉臺(tái)文物,又是鴉片戰(zhàn)爭的抗英人物的遺跡。

羅必魁的第六代孫羅輝前說,插屏門上還貼有羅必魁事跡介紹,“這是為那些敲門而入的游客準(zhǔn)備的”。

羅宅現(xiàn)存一進(jìn)全部和二進(jìn)的部分。因年久失修,一進(jìn)廳堂漏雨,墻壁嚴(yán)重傾斜成危房。去年三坊七巷管委會(huì)對(duì)其進(jìn)行修繕,“修繕費(fèi),政府和我們個(gè)人分別出10%和90%。”羅輝前說,“房子修好后,牌匾掛出去,不時(shí)有游客敲門進(jìn)來看看,我感到很自豪。”

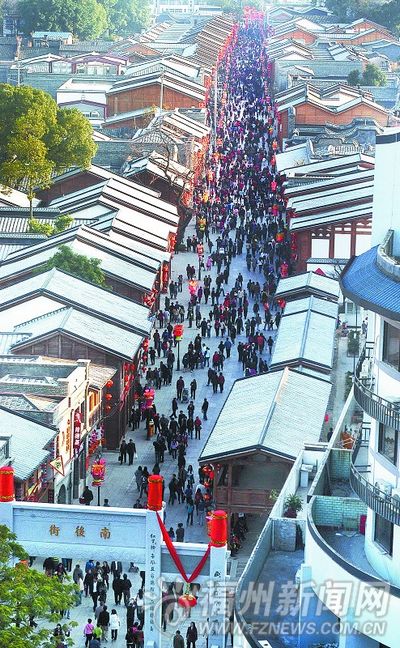

在南后街,最漂亮的故居當(dāng)數(shù)110號(hào)董執(zhí)宜故居。前日,在董執(zhí)宜故居前留影的上海游客王恒松、吳佩娣夫婦告訴記者:“三坊七巷出了很多名人,到這里逛逛,可以加深對(duì)福建民間風(fēng)土人情的了解。”

董執(zhí)宜后人徐韓利告訴記者:“三坊七巷出了這么多名人,作為董執(zhí)宜的后人,我們感到非常自豪。政府把我們家門面修得這么漂亮、大氣,我們要對(duì)得起這個(gè)門面。董家兄弟年年春節(jié)貼春聯(lián)、做花燈,既歌頌國泰民安,又傳承三坊七巷文化。”

如今三坊七巷已是福州名片,展望它的明天,不妨借用三坊七巷成果展上的一句話:“三坊七巷是福州的,也是中國的,更應(yīng)該是世界的……它不僅僅是一個(gè)歷史街區(qū),還應(yīng)成為我們民族善于創(chuàng)造生活并懂得呵護(hù)其價(jià)值的一種文化藍(lán)本和精神坐標(biāo)。”

|

|

責(zé)任編輯:陳楠 |