文明風—《福建日報》3月21日訊(記者 李琰之)

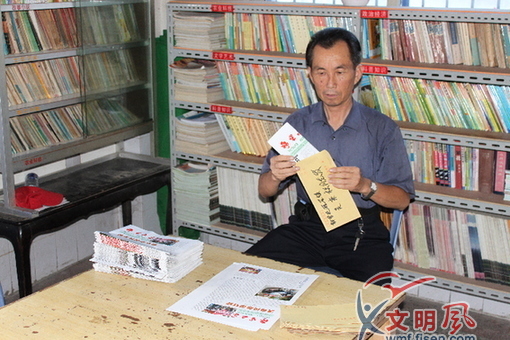

??? 今年60歲的林一漢是龍巖市新羅區西陂鎮石橋村的農民,別看他身材瘦小、貌不驚人,他可是村里面有名的文化人。

林一漢雖然只讀過小學,可是在耕作之余,讀書就是他最大的喜好。他一邊種田、踩三輪車載客,一邊利用業余時間,孜孜不倦地在文學藝術的海洋里追尋著自己的理想。

“野果文學”結碩果

1985年,我國曾經進行過一次民間文學的普查,因為這次活動,林一漢認識到民間文學的重要性,他萌發了收集民間文學作品的想法。

1988年,林一漢靠踩三輪車載客所積攢的錢創辦了龍巖市第一家農民文學社——野果文學社,吸收農村文學愛好者為社員。1989年元旦,凝結著林一漢和文友們辛勤汗水,散發著泥土芬芳的第一份油印小報《野果文學》問世了。他給文學社起名為“野果”,就是希望農村文化宣傳事業像野果一樣,雖然樸實無華,但是有著極強的生命力。林一漢滿臉自豪地說:“什么都貴在堅持,文學社也一樣,那時候許多地方都建立了文學社,沒幾年都關門了,只有我們堅持了下來。”

白天,林一漢為生計而忙碌,到了晚上,他就一頭扎進了文學社編輯室,畫圖、刻寫、校對、印刷、郵寄。在林一漢和他的農民社員的努力下,《野果文學》成了龍巖的農民朋友們喜愛的文學作品,尤其是里面的新鮮故事、逸聞趣事特別受歡迎。5年前,從龍巖前往江蘇金壇市工作的陳先生還特意托朋友找到林一漢,希望林一漢能把每一期的《野果文學》都寄給他。

如今的“野果”已經結出了豐碩的果實。“野果文學社”的社員從創辦初的18人發展到現在的60多人,社員也由本村擴大到了外省。《野果文學》目前發行120多期,發行量也由開辦時的500份增至2000份,讀者遍及全國,一些省級圖書館也收藏了這張小報。

為農民文化付出20多年

《野果文學》的成長經歷了巨大的變化,印刷技術也由最初的手刻油印變成了現在的激光彩印,成本也由原來的幾十元上漲到幾百元。然而,一如起始階段的自掏腰包解決蠟紙、油墨等材料費,20多年后的林一漢仍然堅持“免費贈送”。他說:“如果把文學社當成賺錢的工具,那關門是遲早的事,文學本身就不是用來賺錢的。我把抽煙喝酒的錢節余下來,花在更有意義的事業上。”

除了堅持自費創辦《野果文學》,林一漢還義務、自掏腰包的為農民文化做了許多工作:

1990年,林一漢向石橋村委會租用場地創辦農民文化室,自費訂書、訂報豐富群眾文化生活。1997年,因道路拓寬,原來租借的文化室要拆遷,林一漢就拆了自家院子建文化室,添置價值近萬元的其他圖書報刊,每日定時免費向村民們開放。不僅如此,林一漢在自家的文化室門口每月公映一場電影,每月出一期黑板報,組織一次“紅歌大家唱”活動。現在文化室已經成了村民們休憩和學習的好去處;

1994年,林一漢主動響應“文化電影進村”政策,他購買電影機,在鎮文化站的指導下開始在西陂鎮的各個村播放電影,在放電影的空當贈送《野果文學》,宣傳文化;

2011年初,林一漢牽頭,邀請了幾個文藝愛好者成立了野果文學社歌舞演出團。林一漢為此寫了很多劇本,包括小品、快板等多種形式,《趕圩歸來》、《少生快富奔小康》等都出自他之手。“歌舞隊很多曲目都是我自導、自編、自演,現在演出、宣傳是我的重心。”在元旦、七一、國慶等重大節日,為農民義務演出。

現在林一漢的《野果文學》小報、文化室和歌舞團都成了農村文化的宣傳陣地。“種文化”如同種莊稼,一分耕耘,一分收獲。這些年來,他是這方熱土文化的辛勤播種者、培育者!

“只要我走得動,我就要為農村文化建設盡一份力。”林一漢的臉上揚起了笑容,“現在的老百姓,對文化需求很高。我這個農村文化宣傳志愿者也一定會堅持下去,希望能給更多的老百姓們帶去歡樂。”

|

|

責任編輯:李琰之 |