廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)30年 文化交流篇

東南網(wǎng)-福建日報12月15日報道(記者 黃燕 陳文波 謝海潮 周思明)

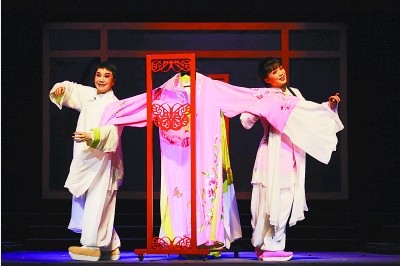

《蝴蝶之戀》劇照

“歌仔”,是歌兒的俗稱,泛指閩南方言通俗歌曲、歌謠。明末清初,大量的閩南移民遷移臺灣,帶去了“歌仔”,在廣泛傳唱過程中,傳入寶島的“歌仔”融合了當(dāng)?shù)氐拿裰{民歌,吸收了大陸的民間歌舞戲曲,形成了富有臺灣特色的歌仔戲。

在歌仔戲悲歡離合的劇情中,浸潤著海峽兩岸血脈交融的生命史。廈門特區(qū)成立以來,海峽兩岸沖破阻隔,同根同源的歌仔戲成為兩岸文化交流的一大亮點(diǎn),歌仔戲也迎來了發(fā)展的黃金時期。

今天,我們回過頭再看歌仔戲,看到兩岸交流的融合,更看到廈門特區(qū)三十年來文化的繁榮發(fā)展。

四十年的分割,

一個調(diào)子就搭上了

1990年,廖瓊枝第一次來到祖國大陸。

這一年,廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)已經(jīng)成立9年。這一年,兩岸歌仔戲的學(xué)術(shù)交流已經(jīng)呈現(xiàn)出熱鬧的景象。在這樣的背景下,作為臺灣家喻戶曉的歌仔戲明星,廖瓊枝的到來,引起了戲曲界的關(guān)注。

55歲的廖瓊枝有“臺灣第一苦旦”的美譽(yù),在歌仔戲里,她是“最能哭的人”,也是“最能讓人哭的人”,她的唱腔被稱為“東方最美的詠嘆調(diào)”。她來到廈門市歌仔戲劇團(tuán),當(dāng)樂師拉起七字調(diào)的曲牌,一下子就讓她沒有了陌生感,情不自禁地跟著調(diào)子唱了起來。“四十年的分割,一個調(diào)子就搭上了。”廈門臺灣藝術(shù)研究所副所長曾學(xué)文說。他是兩岸歌仔戲交流的見證人,兩岸歌仔戲多年來的風(fēng)風(fēng)雨雨他最清楚:這一個調(diào)子的搭上,背后是兩岸歌仔戲人長期的努力。

事實上,在廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立之初,海峽兩岸的歌仔戲已經(jīng)涌動著交流的渴望。

由于兩岸的分割,歌仔戲在大陸和臺灣走上兩條略有不同的發(fā)展道路,在上個世紀(jì)80年代,海峽兩岸彼此對對岸都充滿了好奇和渴望。隨著廈門特區(qū)的成立,兩岸歌仔戲人的接觸慢慢從地下浮出水面,交流,也在這片充滿活力的土地上開展起來。

“兩岸的歌仔戲最早是通過電波來交流。在上個世紀(jì)80年代初,臺灣電視歌仔戲明星楊麗花、葉青在廈門,在閩南有相當(dāng)高的知名度。而臺灣的歌仔戲同行也常常取道日本,來廈門學(xué)習(xí)觀摩大陸的歌仔戲,再將翻錄的錄像帶帶回臺灣。”曾學(xué)文回憶道,當(dāng)鄧麗君那溫婉的歌聲蕩漾在大陸的大街小巷時,被偷偷翻錄的大陸歌仔戲錄像帶也成了臺灣最搶手的商品。

1995年,首屆海峽兩岸歌仔戲?qū)W術(shù)研討會在臺灣舉行,曾學(xué)文等8名大陸學(xué)者第一次踏上了臺灣。就在這屆研討會上,兩岸同仁共同倡議,每兩年輪流舉辦一次學(xué)術(shù)研討會和交流演出,把歌仔戲?qū)W科建立起來。此后,歌仔戲的交流會越來越頻繁。

“越是交流,越是建議,歌仔戲的發(fā)展就越是完善。”廖瓊枝說,越來越頻繁的交流,縮短了兩岸的距離,也消融了歌仔戲之間的分歧。在交流中,兩岸歌仔戲取長補(bǔ)短,在交流中,歌仔戲的傳承發(fā)展得到重視,在交流中,兩岸的合作也越來越緊密,在交流中,歌仔戲煥發(fā)出勃勃生機(jī)。

歌仔戲《蝴蝶之戀》就是兩岸交流合作的一個典范,這部2008年排的大戲,在藝術(shù)和市場上,均達(dá)到了一個高峰。

|

|

責(zé)任編輯:陳楠 |