周歡 作者文集

“我國領(lǐng)導(dǎo)人拜年時為什么不穿唐裝?是否能設(shè)計一種適合中國的國服?宴請外賓時的食品、餐具、禮儀能否體現(xiàn)中國飲食文化?”繼“將中秋節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日定為法定節(jié)日”的提案之后,全國政協(xié)委員、世界中文報協(xié)主席、香港新聞協(xié)會主席張國良再用“傳統(tǒng)文化時尚化”的新鮮理念誓將弘揚傳統(tǒng)文化進行到底。(3月3日 人民網(wǎng))

一年一度的全國“兩會”是人大代表和政協(xié)委員共商國是、建言獻策的最高場所,每每都會提出或?qū)徸h通過很多影響國家大計的決策。這就要求代表委員們珍惜來之不易的話語權(quán),事先通過深入詳實的調(diào)查研究提出關(guān)系國計民生的更多更好的議案。筆者以為,相較于“家務(wù)勞動工資化”、“關(guān)閉社會網(wǎng)吧”等缺乏可操作性以及現(xiàn)實裨益的“兩會”提案,張國良委員倡揚的“傳統(tǒng)文化時尚化”顯得更加務(wù)實。

“只有民族的,才是世界的”,魯迅先生一語破的,指出了保護民族文化的重要意義。而對于傳統(tǒng)文化博大精深、文明之史源遠流長的我國而言,傳承歷史、保護傳統(tǒng)尤顯任務(wù)艱巨。因此,從文化“申遺”到設(shè)立法定傳統(tǒng)節(jié)日,再到“恢復(fù)使用繁體字”,近年來,保護傳統(tǒng)文化的聲音漸入全國“兩會”。當(dāng)然,此種現(xiàn)象的出現(xiàn)一方面是源于經(jīng)濟的快速發(fā)展增加了公眾對精神文化的需求,另一方面則是由于傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代社會之間呈現(xiàn)了“裂痕擴大化”的趨勢。曾有非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護方面的專家表示,中國自己的一些傳統(tǒng)文化傳承已發(fā)生某種程度上的斷裂,國人應(yīng)首先反思自己對傳統(tǒng)文化的認知。但是知易行難,更為棘手的是如何切實采取措施讓漸行漸遠的傳統(tǒng)文化在新時代的土壤中落地扎根。由此看來,張國良委員所提出的將傳統(tǒng)時尚化不失為一計良策。

首先,領(lǐng)導(dǎo)人在拜年等隆重場合穿唐裝能夠起到表率作用,一定程度上可達開先河之效。文化的流行方式一般有自上而下、自下而上兩種,保護和傳承古典文化需要多方發(fā)力,但在現(xiàn)實語境下先從官方到民間不可謂不是一種行之有效的方式。其次,與遴選國花一樣,通過設(shè)計國服等形式可以提高公眾對民族文化的認同感和接受度,這對傳統(tǒng)文化文明的回歸有利無害。最后,重塑飲食禮儀和文化,既是傳承民族歷史文化的題中之義,也是我國傳統(tǒng)文明對外的一次集中展示。

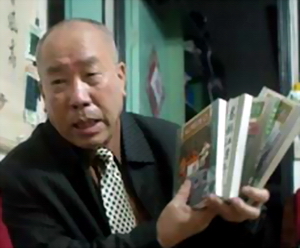

人民出版社出版的新書《文化復(fù)興論》在序言里這么說:我們生活在反古思潮的包圍中,但是我們不舍把歷史文化扔進垃圾箱;所以,但凡關(guān)心中華民族文化命運的人,不管他是專業(yè)人員還是業(yè)余人員,無人不思考“歷史文化還有價值嗎”、“歷史文化還能適應(yīng)現(xiàn)代社會嗎”這類問題。筆者以為,當(dāng)公眾在低頭思考的同時還應(yīng)起身行動,竭力讓傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代文明接軌融合,使之返本開新、重放異彩。

|

責(zé)任編輯: 陳楠 |